1.6.1 Umwelt… Natur – Stadt – Ort – Bauobjekt – Gegenstand – sinnliche Sphären…

Ein ähnliches (Selbst-)Bild hat mancher Planer und Ingenieur, indem er ein Objekt auf eine Weise konzipiert, welches scheinbar neutral nur für einen bestimmten Zweck funktionieren soll. Dabei hat er tatsächlich auch ein „Stück Welt“ mitentwickelt und sie verändert, was anderen (Menschen) Bezüge und Dasein – eine Umwelt für ihr Leben ermöglicht. Denn dies „Alles“, was um etwas ‒ einem Haus oder einer Person ‒ herum vorhanden ist, ist Lebenswelt. Diese kann man nicht allumfassend und total analysieren, d.h. erfassen und dokumentieren (und auch nicht planen). Denn „Alles“ beinhaltet nicht nur alles, was vor Ort vorhanden, sichtbar, aufzählbar usw. ist, sondern auch „alles“, was eine Lebenswelt ausmacht:

- Geräusche:

- siehe Text von H.-J. Ortheil: Die Erfindung des Lebens; München 2011, S. 38ff

- Bewegungen:

- siehe studentisches Projekt an der Bauhaus-Universität Weimar „Doppelgänger. Eine interaktive Sound-Installation“

- Gerüche:

- Atmosphäre, Stimmungen:

- höre auf YouTube Musikstücke über New York, die gegensätzliche Einstimmungen vermitteln, z.B.

- John Zorn: „Naked City“ (1990)

- Charles Ives: „Central Park in the Dark“(1906); L. Bernstein (cond.)

- Vergangenes:

- Gegenwärtiges:

- siehe auf YouTube „Koyaanisqatsi“ (1982); Film-Sequenz (Trailer)

- Zukünftiges:

- ...

- Gewachsenes und Gewordenes:

- siehe auf YouTube Simon Smith: London in 1927 & 2013

- Verknüpfung zwischen Geschehnis und Objekten:

- siehe Italo Calvino: „Die unsichtbaren Städte“; München 1986, S. 13f

- Zerstörtes:

- ...

Der (Stand-) Ort selbst mit seinen sinnlichen Eindrücken trägt auf seine Weise mit dazu bei Bauwerke als Teil der Umwelt zu formen. Als Fachbegriff für dieses „lokale“ Beziehungsgeflecht – hin bis zu metaphysischen Überlegungen – hat sich das lateinische Wort „Genius Loci“ etabliert. Der Architekturtheoretiker Christian Norberg-Schulz hat sich auf besonders eindrückliche und phänomenologische Weise in seinem Buch gleichen Namens damit befasst.

Literaturhinweis: Norberg-Schulz, Christian: Genius Loci. Landschaft, Lebensraum, Baukunst; Stuttgart 1982.

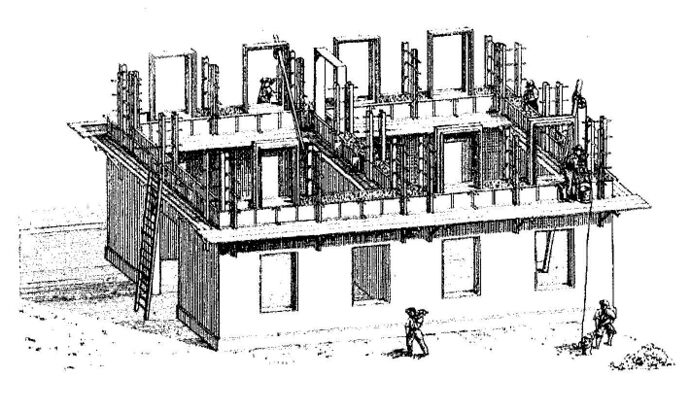

Auch die materiell-greifbare, natürliche und gebaute Umwelt bietet für Baufachleute „Analysestoff“ genug, um einen Bauort zu charakterisieren und zu beschreiben, der planerisch und baulich weiterentwickelt werden soll. Baukonstruktionen sind zu analysieren, ihr Kräfteverlauf nachzuvollziehen, Strassenpflaster ist zu beschreiben mit seinen Materialqualitäten und Pflasterweisen. Tragen und Lasten in historischen Gemäuern aufzufinden und sichtbare Mängel (z.B. Feuchte) ist zu kartieren. Sicherheitsaspekte an Tragwerken sind einzukreisen und historisch wertvolle Bauteile zu klassifizieren. Regionale Holzbauweisen sind zu erkennen und der Zustand eines Dachstuhls und von Holzbalkendecken zu untersuchen. Möglicherweise gilt es eine seltene Nietverbindung einer Brücke zu bewahren oder eine frühe Betonkonstruktion als solche zu erkennen (siehe Buchenau, Geraldine: Beton und seine wachsende Rolle in der Denkmalpflege. Frühe Betonbauten in Baden-Württemberg gestampft bis geschüttet; in: Denkmalpflege Baden-Württemberg. Nachrichtenblatt der Landesdenkmalpflege Nr. 1 / 2017 / S. 29ff).